Eindrücke aus zwei Tagen in einer Flüchtlingseinrichtung in Offenbach II

Ich war zwei Tage freiwillig als Helfer für Flüchtlinge im Einsatz. Meine Eindrücke sind Momentaufnahmen und subjektiv. Ich erhebe nicht den Anspruch, einer allgemein gültigen und detaillierten Darstellung. Auf meinem Blog veröffentliche ich meine Erfahrungen.

Was sind die zehn wichtigsten deutschen Sätze?

Die Getränkeausgabestelle ist ein Ort, um ins Gespräch zu kommen. Wenn man durch die Halle geht, dann wird man nur angesprochen, wenn die Flüchtlinge ein konkretes Anliegen haben. Gut 120 sind übrigens in der kleinen Turnhalle untergebracht, doch noch einmal gut 30 sollen zusätzlich aufgenommen werden. Wenn sie vorne bei uns stehen, um sich einen Tee zu holen, dann versuchen manche so etwas wie eine Unterhaltung, in der Regel auf Englisch. Ein paar können bereits auf Deutsch zählen und beginnen vor unseren Augen die Bananen zu zählen. Als einer die Brötchen zählt und diese dabei in die Hand nimmt, müssen wir ihm erklären, dass das nicht geht. Ich bin nicht ganz sicher, ob er das mit der Hygienevorschrift verstanden hat. Schließlich steht ein junger Mann mit einem weißen Zettel vor uns. Er fragt uns, ob wir ihm die zehn wichtigsten deutschen Sätze beibringen können. Da müssen wir selbst überlegen. „Bitte ein Bier!“ ist wichtig, aber ob er davon jemals Gebrauch machen wird, wissen wir nicht. Wir schreiben ihm dann noch die Wochentage und die Monate auf. Zählen kann er ja bereits. Das hat er uns demonstriert. Er freut sich und strahlt übers ganze Gesicht.

Am Abend verteile ich in Kaiserlei wieder „Erstausstattungen“ und lege sie den Flüchtlingen auf die Feldbetten. Als ich einer jungen Afghanin mit vielen Narben im Gesicht den Plastiksack hinlege sagt sie zu mir: „Danke. Das habe ich schon.“ Gedankenverloren antworte ich: „Ah. Okay. Dann nehme ich es mit.“ Erst zwei Feldbetten weiter macht es bei mir klick. Ich gehe zurück und frage sie: „Sie können deutsch?“ Und in der Tat, sie spricht nicht nur passabel, sondern recht gut deutsch, wenngleich ich ihre leise Stimme nur schwer verstehe. Sie habe schon in Afghanistan deutsch gelernt, sagt sie. Und sie wolle jetzt weiterlernen. Sie strahlt mich an. Von Deutschland hat sie wahrscheinlich noch nicht viel gesehen und kennt es nur aus dem Sprachkurs und vielleicht aus Büchern oder dem Internet. Ich frage sie noch, ob Deutschland so ist, wie sie es sich vorgestellt hat. Sie nickt heftig. „Ja“, antwortet sie. Es sei so gut hier. Ich schaue mich um. Gut? Naja. Aber ihr Lächeln will ich erwidern. Da ist so viel Hoffnung in den Augen. Ein „Na, dann herzlich willkommen!“ fällt mir noch ein. Mehr leider nicht. Später ärgere ich mich, dass ich keine Zeit hatte, länger mit ihr zu sprechen.

Wichtig sind die Sprachmittler, die überall mit Hilfe des Roten Kreuzes im Einsatz sind. Fast alle sind Deutsche mit Einwanderungsgeschichte. Manche sind selbst als Flüchtlinge erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen. Ich treffe in der Edith-Stein-Schule einen jungen Palästinenser aus Syrien und eine junge Deutsche mit türkischen Wurzeln. Er ist seit zwei Jahren in Deutschland und spricht aber perfekt deutsch. Seine Geschwister würden inzwischen zu Hause nur deutsch reden, was seine Mutter ärgere, erzählt er mir. Vor allem die deutschen Schimpfwörter, die seine Mutter nicht versteht, hätten es seinen kleinen Geschwistern angetan. Auch eine Form der Integration, erst mal die Schimpfwörter zu lernen, denke ich mir. Aber wenn sie alle so gut deutsch sprechen wie er: Respekt. Die junge Frau arbeitet bei einer Bank in Frankfurt und hat vier Wochen Urlaub. Die verbringt sie jetzt komplett in der Edith-Stein-Schule.

In Kaiserlei treffe ich ebenfalls eine Deutsche mit türkischen Wurzeln. Sie schlichtet gerade einen Streit mit einer syrischen Familie und regt sich auf. Wir stehen dabei und verstehen naturgemäß kein Wort. „Alte syrische Frauen sind die schlimmsten“, zetert sie. „Die wollen alle wie die Königinnen behandelt werden.“ Offensichtlich will die Familie nur ungern neue Feldbetten in ihren „Bereich“ gestellt bekommen. Von Privatsphäre kann man hier sowieso nicht sprechen, aber wenigstens die Absperrgitter signalisieren eine Art Grenze. In einem anderen Bereich hatte sich eine Gruppe junger Männer eingerichtet. Wir müssen, um die notwendigen Kapazitäten zu schaffen und die Rettungswege freizuhalten, die Betten teilweise verstellen. Um keinen Streit zu provozieren soll erst eine Sprachmittlerin kommen, die den jungen Männern die Situation erklärt.

Doch diesmal warten wir vergebens. Entweder hat sie keiner geholt, oder sie hat keine Zeit. Irgendwann schieben wir bestimmt, aber freundlich die Betten an den richtigen Platz. Meist sind die „Inhaber“ gerade nicht da. Die anderen schauen zu. Sie beobachten uns neugierig. Streit oder Widerstand gibt es keinen. Die Verständigung scheint auch ohne Sprache zu funktionieren. Und nicht nur da. Ab und an hat man eine Minute um sich die Menschen anzuschauen. Wenige Alte, viele junge Männer, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, aber auch unheimlich viele Familien und immer wieder Kinder. Das ist auch nicht verwunderlich. Ist uns bewusst, dass diese Länder eben auch eine andere Bevölkerungspyramide haben als wir und es deutlich mehr junge Menschen als alte gibt.

Zum Personal gehören auch Sicherheitskräfte. Fast keiner von ihnen ist ein gebürtiger Deutscher. Es sind Menschen aus aller Herren Länder, sie sprechen nicht alle gut deutsch. Mag sein, dass für sie der Dienst dort lediglich ein weiterer Job ist und sie sich für die Flüchtlinge nicht interessieren, aber natürlich senden sie ein Signal aus: Wenn Du fleißig bist und arbeiten willst, dann kannst du das in Deutschland schaffen. Auch das ist eine Botschaft an die Flüchtlinge, die nonverbal funktioniert. Einer von den Einsatzkräften hat mich darauf aufmerksam gemacht; die Flüchtlinge alles um sich herum ganz ge-nau und kommen auch mit den Sicherheitskräften ins Gespräch. Sie merken, dass diese keine gebürtigen Deutschen sind.

Wenn sich die Blicke treffen, dann wird auch ein Lächeln verstanden. Es wurde mir gegenüber immer erwidert. Einmal stand ich an einem Absperrgitter. Mein Blick fiel auf einen Mann. Er stand dort einfach nur. Als er meinen Blick bemerkte, schaute er mich an. Ich lächelte ihm zu. Er legte die Hand aufs Herz, nickte mit dem Kopf und schenkte mir ein scheues Lächeln, während seine Augen voller Dankbarkeit waren. Allein für diese Geste hat sich der Einsatz die zwei Tage gelohnt.

Kaiserlei: schlimme Erwartungen, viele Erfahrungen.

Bevor wir nach Kaiserlei verlegen, bin ich „vorgewarnt“. Ein Feuerwehrmann hat zu mir mit Blick auf die Edith-Stein-Schule gesagt: „Hier ist das ja noch halbwegs in Ordnung. Aber da unten wirst du das Böse sehen, die hinterhältigen Blicke, eine feindliche Stimmung.“ Kameraden hatten berichtet, dass die Luft im Gebäude und der Gestank – freundlich formuliert – unangenehm seien. In der Tat: Als ich am zweiten Tag morgens durch die Hallen gehe, ist die Luft zum Schneiden. Es riecht nach Schweiß und Körperausdünstungen. Es sind mitten in der Nacht über 350 Flüchtlinge angekommen, davon überproportional viele Frauen und Kinder. Sie schlafen teilweise noch. Duschen oder sich waschen konnten auch nur die wenigsten. Angesichts der Tatsache, dass mehrere hundert Menschen hier schlafen, hatte ich mir das aber noch schlimmer vorgestellt.

Eine Eskalation, Streitereien oder gar Gewalt habe ich an den zwei Tagen nicht beobachten. Dies lag sicher auch daran, dass die Einsatzkräfte und auch das Sicherheitspersonal in hohem Maße engagiert waren, um mögliche Konfliktsituation zu entschärfen. „Gib den Flüchtlingen was sie brauchen, dann hast Du Ruhe“, hat ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz zu mir gesagt. Am meisten geärgert hat uns wohl, dass die mühsam nach deutscher Norm und im Abstand von 30 Zentimetern aufgestellten Feldbetten und Liegen nach kurzer Zeit nicht mehr so akkurat standen, wie von uns ausgerichtet.

Bereits am Nachmittag des ersten Tages waren Kameraden und ich zur Unterstützung des Aufbaus nach Kaiserlei verlegt worden. Ziel war es, bis zum Ende der Tagschicht zusätzliche Aufnahmekapazitäten zu schaffen, denn für den Abend bzw. die Nacht war die Ankunft von circa 400 Flüchtlingen angekündigt.

In einem ersten Schritt musste dazu eine Gruppe aus der großen Halle in den ersten Stock verlegt werden. Die Flüchtlinge dürfen ihre Betten nicht selbst tragen – und ihre Habe eigentlich auch nicht. Um die Betten nicht nochmals reinigen zu müssen, sollte eigentlich immer ein Soldat und ein Sprachmittler mit dem „Besitzer“ des Bettes und dem Bett nach oben gehen. Zwar war die Sprachmittlerin da, aber das Vorhaben scheiterte. Zu viel deutsche Gründlichkeit. Wir haben dann die Betten einfach nach oben getragen und die Mitglieder der Gruppe, offensichtlich eine oder mehrere Familien, haben die Betten untereinander verteilt. Danach waren noch einige Habseligkeiten unten. Diese Menschen haben nichts, verständlich, dass sie ihre wenigen Besitztümer horten. In Pappkartons oder Umzugskisten liegen dann angebrochene Nahrungsmittel neben schmutziger Wäsche und gebrauchten Taschentüchern. Wir würden eine solche Kiste komplett in den Müll werfen. Ich habe zwei Kisten einer alten Frau nach oben getragen. Mein Einwand, diese müssten sortiert und der Inhalt teilweise weggeschmissen werden, wurde zurückgewiesen. Die Frau wollte ihre Kisten, und mir half schließlich ein Mann aus der Gruppe beim Tragen. Bei der Arbeit haben wir alle Mundschutz getragen, und direkt danach habe ich mir die Hände und die Handschuhe desinfiziert. Das Desinfektionsmittel haben wir alle ständig benutzt – im Prinzip nach jedem Arbeitsvorgang be-nutzt.

Wie ist die Unterbringung organisiert? Kaiserlei ist eine große Gewerbeimmobilie mit weiten Hallen im Erdgeschoss. Rettungswege und Gänge bleiben frei. Ansonsten hat man die verschiedenen großen Räume behelfsmäßig mit Absperrgittern in Quadrate oder Rechtecke eingeteilt. An einigen Stellen stehen statt der hüfthohen Absperrgitter auch Bauzaunelemente, die mit einer schwarzen Plane als Sichtschutz bespannt sind. Die gibt es aber nicht überall. In den einzelnen Planquadraten stehen zwischen 30 und 60 Feld-betten oder Liegen. Privatsphäre gibt es nicht.

Als wir die neuen Bettenkapazitäten aufbauen sollen, stellen wir fest: Es gibt auch keine Feldbetten mehr. Wer die Feldbetten der Bundeswehr kennt, der weiß, dass sie schlicht und einfach sind, man aber durchaus gut darauf schlafen kann. Nun haben wir Liegestühle geliefert bekommen, die zwar ein höhenverstellbares Kopf- und Fußteil haben, aber so instabil sind, dass wir schon beim Aufbauen fluchen. Wie soll ein Mensch darauf schlafen? In der Tat werden wir nach der ersten Nacht gleich eine große Zahl wieder aussortieren, weil sie defekt sind. Es hilft aber nichts. Wir bauen also die hellblauen Liegestühle auf und rücken die Absperrgitter zurecht. Wir kommen gut voran. Bis zum Abend werden die gut 400 Liegestühle aufgebaut sein.

Ab und an ist unter den hellblauen Liegestühlen auch welche in gelber oder in roter Farbe. Ich habe in meiner Kiste gerade wieder so einen „Glücksgriff“ und ziehe eine rote Liege aus dem Karton. Ich versuche gerade verzweifelt sie aufzubauen, als ein kleines braunhaariges Mädchen mir an der Uniformhose zieht. Sie schaut mich aus großen Augen an, zeigt auf die rote Liege und dann auf den nächstgelegenen Bereich, in dem sie mit ihrer Familie wohl untergebracht ist. Ganz offensichtlich möchte sie gerne eine solche rote Liege haben. Ich bin hin- und hergerissen. Es hieß ganz klar: Keine Extrawünsche erfüllen, gleiche Regeln für alle. Wenn wir mehr Material ausgeben als nötig, dann kommen alle und wollen mehr oder haben ebenfalls Wünsche, die sie vorbringen. Ich schüttele also den Kopf und erkläre ihr auf Deutsch, dass sie die Liege nicht haben kann. Dabei komme ich mir blöd vor, weil ich mich vor dem Kind rechtfertige. Aber wahrscheinlich habe ich einfach das Gefühl, dass an dieser Stelle die Regel albern ist. Soll sie doch eine rote Liege bekommen. Am Ende bin ich dann wahrscheinlich aber doch zu deutsch und zu sehr Soldat: Die rote Liege bleibt an ihrem Platz. Wenig später, als wir den Bereich, in dem das Mädchen „wohnt“, mit zusätzlichen Liegen auffüllen, kommt das Kind zu seinem Recht. Ich ziehe wieder eine rote Liege aus dem Karton. Diese ist genauso instabil und untauglich wie die anderen, aber sie strahlt übers ganze Gesicht, als ich sie ihr hinstelle.

Nachdem wir fertig sind, beschaue ich mir die Kleiderkammer in Kaiserlei, in der auch Kameraden aus unserer Kompanie Dienst tun. Dort treffe ich einen Mann vom DRK aus Offenbach. Er war schon in Frankfurt im Einsatz und erzählt uns von seinen Erfahrungen der letzten Wochen. Man merkt, dass er seine Aufgabe mit unheimlich viel Leidenschaft ausübt. Ich kann gar nicht alles wiedergeben, was er berichtet. Eine Geschichte folgt auf die nächste. So erzählt er von dem Streit mit dem Caterer. Vier Tage in Folge hätte es Käsenudeln gegeben. Angeblich wäre die Küche nicht in der Lage gewesen, für eine so große Zahl an Menschen verschiedene Speisefolgen bereitzustellen, so die Ausrede. Wahrscheinlich hat der Caterer mit den Käsenudeln aber nicht nur am wenigsten Arbeit, sondern auch noch am meisten verdient. Entsprechend war die Stimmung in der Einrichtung unter den Flüchtlingen am vierten Tag. Er habe sich, so der Mann vom Roten Kreuz, so deutlich beschwert, dass am Ende das Rathaus in Offenbach bei ihm angerufen habe. Es läge eine Beschwerde über ihn vor. Nach Schilderung des Sachverhalts hätte es dann besseres und vor allem abwechslungsreiches Essen gegeben.

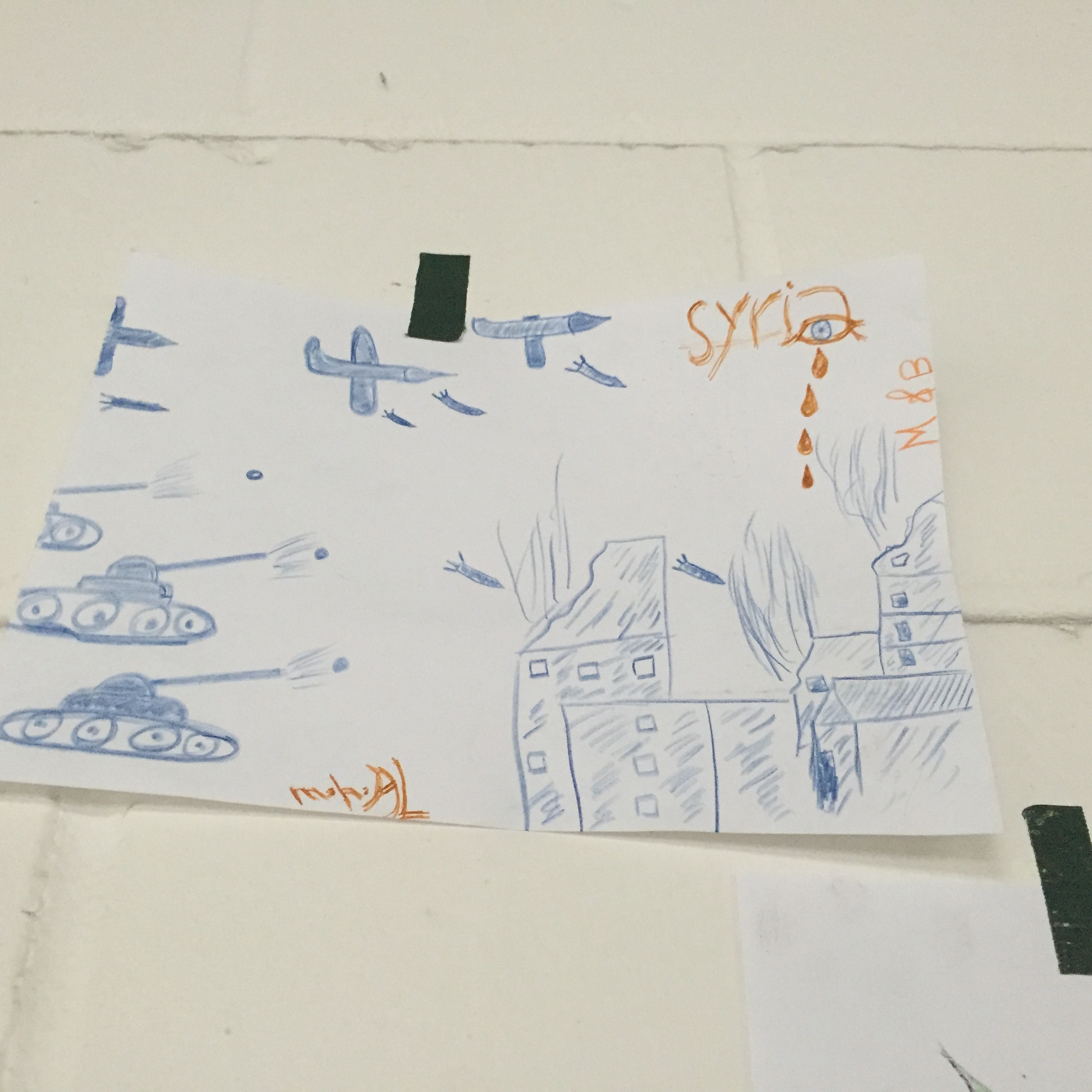

Mich hatten bereits bei meinem ersten Rundgang durch Kaiserlei die vielen, von Kindern gemalten Bilder beeindruckt. Der DRK-Mann erzählt uns, dass sie eigentlich vorhatten, das Jugendrotkreuz mit den Kindern in den Einrichtungen malen zu lassen. Sie haben dann davon Abstand genommen, nachdem anhand der Bilder deutlich geworden ist, wie schwer traumatisiert offenbar viele Kinder sind. Waffen, untergehende Schiffe, abgetrennte Körperteile sind auf vielen Bildern zu sehen – und eben nicht nur fröhlich flatternde Deutschlandfahnen. Man bekomme eine Ahnung davon, so meinte er, was diese Kinder erlebt haben. Dies sei wiederum auch für die deutschen Kinder nicht ohne Risiko, und darum müsse man dringend überlegen, wie man den Flüchtlingskindern helfen könne.

Wie alle anderen auch ist er mit seiner Mannschaft bis zur Belastungsgrenze beansprucht. Wie jeder, der regelmäßig hilft, erzählt er Geschichten von 36-Stunden-Schichten und komplett verschlafenen freien Tagen. Trotzdem strahlt er einen Willen und eine Klarheit aus, so dass ich ihm noch lange hätte zuhören können. Dann kommen aber die nächsten Flüchtlinge in die Kleiderkammer.

1 Kommentar zu “Eindrücke aus zwei Tagen in einer Flüchtlingseinrichtung in Offenbach II”