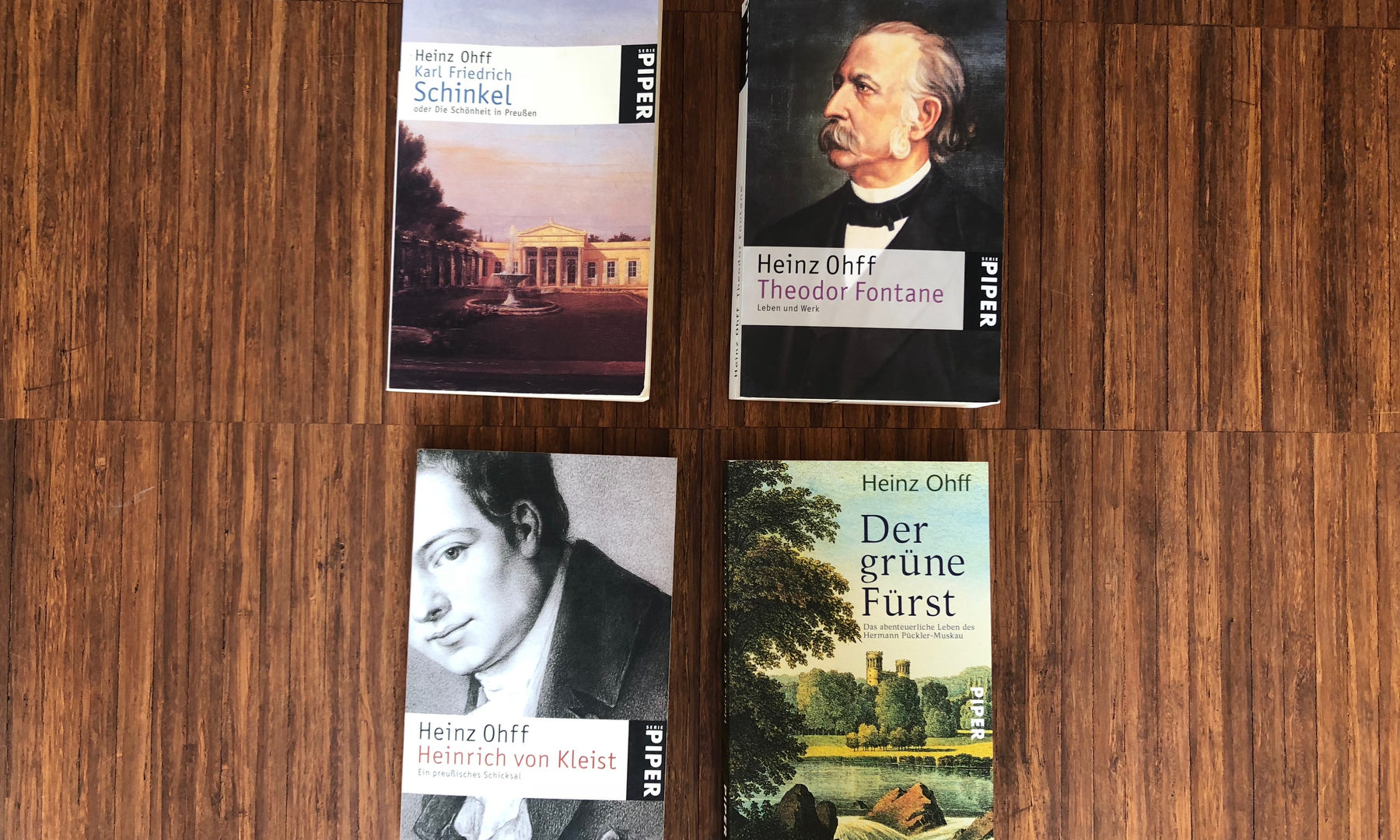

Preußen bauen, leben, erleiden und schreiben – Vier preußische Biographien von Heinz Ohff

Preußen ist nicht mehr. Zumindest ist es kein politisches Gebilde, kein Staat mehr. Trotzdem bewegt es die Gemüter. Man achtet oder liebt es – oder man hasst es und hält es für den Ursprung allen Übels. Nicht umsonst sind die preußischen Farben schwarz und weiß. Wer die von Heinz Ohff skizzierten preußischen Persönlichkeiten kennenlernt, der muss freilich zu einem anderen, zu einem differenzierten und doch am Ende wohlmeinenden Urteil kommen. Ohffs besondere Gabe, fast im Plauderton die Brüche, die Höhen und Tiefen sowie das Besondere der vom ihm beschriebenen Gestalten aufzuzeigen, nimmt den Leser mit in ein Preußen, das idealisiert erscheinen mag, dass nicht mehr ist, aber doch so war.

Wenngleich ihm immer auch das andere Preußen bewusst ist und er es nicht außen vor lässt, er als ein ehrlicher Chronist wirkt, so ergreift er doch zugleich Partei oder lässt vielmehr seine Protagonisten für ein Preußen sprechen, das vielen nicht kennen und das doch der Erinnerung wert ist.

Manch einer hat zu Schulzeiten die Effi Briest von Theodor Fontane gelesen, den Zerbrochenen Krug von Heinrich von Kleist auf der Bühne gesehen, Karl Friedrich Schinkels Neue Wache in Berlin bestaunt und das nach dem Fürsten Hermann von Pückler-Muskau benannte Fürst-Pückler-Eis genossen. Die Vielgestalt Preußens fernab der Klischees repräsentieren wohl nur wenige so gut, wie das von Heinz Ohff beschriebene Quartett. Alle zusammen, aber auch jedes Buch für sich ist lesenswert.

Heinz Ohff, Karl Friedrich Schinkel oder Die Schönheit in Preußen, München 2000.

Wenn jemand Preußen eine Gestalt, ein Antlitz gab, dann war es Karl Friedrich Schinkel. Aber Schönheit und Preußen? Die beiden Begriffe assoziieren sicher nur die wenigsten miteinander. Heinz Ohff bringt uns näher, warum Schinkel der Schönheit Preußens eine eigene Ästhetik, ein eigenes Abbild gegeben hat, dessen man nicht nur gewahr wird, wenn man vor der neuen Wache steht. Auch das von Schinkel entworfene Bühnenbild zu Mozarts Zauberflöte sucht bis heute seinesgleichen – und man kann es übrigens in Berlin immer noch bewundern, wenn das Stück dort aufgeführt wird.

Ohff schildert Schinkel nicht als jemanden, der seinen Weg erst suchen muss. Von Beginn an scheint klar, dass der junge Karl Friedrich sich seinen musischen Interessen und auch Begabungen hingibt. Ganz den Künsten verschrieben ist er dabei niemand, den Klassen- und Standesschranken prägen, im Gegenteil. Und als sein Bruder stirbt, da muss er selbstbewusst und konsequent – nicht unbedingt seine Stärken – eine Entscheidung treffen: Er beendet die Schule und studiert Architektur beim renommierten Stadtbaurat Gilly. Dass aus dem Jungen aus Neuruppin ein begeisterter Berliner wird, liegt freilich auch daran, dass dieses Berlin eine Seite entwickelt, die bisher kaum aufgefallen ist. Die Stadt wird zu einer Stadt des Geistes und der Kultur. Doch bevor Schinkel ihr seine Prägekraft hinzufügt, geht er nach Italien auf „grand tour“, nicht unüblich für einen jungen Mann seiner Zeit. Sein quasi fotografisches Gedächtnis wird im später zu Gute kommen. Auf der Reise selbst entstehen viele wunderbare Zeichnungen. Malen kann Schinkel auch.

Zurückgekehrt holt ihn, den Musensohn, die harte Realität ein. Preußen hat den Krieg gegen Frankreich verloren. Er wechselt in den Staatsdienst. Es sind die Jahre der preußischen Reformen und Schinkel schafft das Symbol dieses wiederauferstandenen Staates: das Eiserne Kreuz. Selbst die Nazis haben es nicht geschafft, dieses „urpreußischste“ aller Symbole vollständig zu diskreditieren. Es ist heute noch das Hoheitsabzeichen der deutschen Streitkräfte. Damals schuf Schinkel eine geniale Ikonographie, ein Logo für eine Marke würde man heute sagen, für das neue Preußen, dass sich auf sich selbst besann. Der neue Orden war nicht aus kostbarem Edelmetall, sondern aus schlichtem Eisen. Wie die Zeiten damals. Er wurde unabhängig von Stand und Dienstgrad für militärische Leistungen verliehen. Demokratischer ging es nicht.

Ohff läßt die unheimliche Schaffenskraft Schinkels vor Augen treten. Und zeigt uns die Eigenarten dieses Architekten Preußens. Gebäude, bei deren Planungen die Auftraggeber zu sehr in die Pläne Schinkels eingriffen, strich dieser kurzerhand aus der Liste seiner Werke; so geschehen beim Schloss Babelsberg, das nach einem Entwurf Schinkels gebaut, aber auf Wunsch der preußischen Hoheiten entsprechend abgeändert worden war. Ob es um die Vollendung des Kölner Doms oder den Erwerb bedeutender Kunstsammlungen durch den preußischen Staat ging: Immer war der Beamte der preußischen Oberbaudirektion engagiert, oft vor Ort, plante, entwarf, verwarf und musste erleben, dass nur ein Bruchteil seiner Ideen Wirklichkeit wurden.

Wenn dieser Tage das Berliner Stadtschloss neu ersteht und damit diesem Teil Berlins seine klassische Anmutung zurückgibt, dann gehört zur Wahrheit dazu, dass ohne die Neue Wache, das Meisterwerk Schinkels, aber auch das von ihm entworfene Schauspielhaus, die genialistische Bauakademie, die ebenfalls wiederaufgebaut werden soll, und das Neue Museum, das heute als Altes Museum fungiert, Berlins Mitte überhaupt erst diese Bezeichnung verdient. Sie verkörpert dann das hauptstädtische Berlin. Und seltsam genug: Das Ensemble wird nach der Fertigstellung viel eher als der neu bebaute Potsdamer Platz Berlin repräsentieren. Auch weil die Gebäude Schinkels eine gewisse Zeitlosigkeit zeitigen. Schinkel verfolgt all diese Bautätigkeiten nicht immer direkt. Er arbeitet viel, aber ist auch viel auf Reisen: wieder Italien, Großbritannien. Andere beaufsichtigen die Bauarbeiten nach seinen Plänen.

Während er immer wieder neue Pläne schmiedet und sich weiterentwickelt, bleibt Kritik nicht aus. Gerade die Bauakademie, die man getrost als ein Vorläufer des Bauhauses bezeichnen kann, gefiel den Berlinern nicht. Und Schinkel entwickelt nicht nur das Neue. Von der rationalen Bauakademie ist es ein weiter Weg hin zum romantischen Charlottenhof in Potsdam, einem der Meisterwerke Schinkels, das ihn mit dem König auf besondere Art und Weise verbindet. Dort wird die Schönheit Preußens besonders lebendig. Heinz Ohff hat Schinkel und der Schönheit Preußens mit seinem Buch ein kleines Denkmal gesetzt. Schinkel stellt er dabei nicht, wie es bis in die Zeit des Künstlers hinein üblich war, in griechischer Pose auf einem Podest, sondern er holt ihn in seine Zeit und bis zu uns herüber, denn die Schönheit seiner Werke erfreuen uns noch heute.

Neben die Schönheit tritt dabei die Vielgestaltigkeit, die Preußen kennzeichnet und dafür Sorge trägt, dass uns Schinkel heute noch berührt und sein gesamtes Werk die Menschen berührt. Denn niemand vertritt Preußisches so konsequent in der Kunst wie Schinkel. Preußisches im Sinne von Liberalität und Freiheit, nicht im Sinne dessen, was die Nazis, die selbst alles waren, nur keine Preußen, im Staate des Eisernen Kreuzes Schinkels sahen. In dem für seine Familie aufgeschriebenen Wahlspruch schreibt Schinkel: „Jeder freie Moment ist ein seliger.“ Aber Freiheit ist für ihn nicht schrankenlos. Für ihn „erscheint die Freiheit des Geistes bei jeder Selbstüberwindung, bei jedem Widerstand gegen äußere Lockung, bei jeder Pflichterfüllung, bei jedem Streben nach dem Besseren und bei jeder Wegräumung eines Hindernisses zu diesem Zweck.“ Schinkel hat die preußische Freiheit, die ein letztes Mal im Tun der Männer des 20. Juli vor unser Auge trat, in Stein gemeißelt. Wer den Menschen Schinkel kennenlernen will, der muss das Buch von Ohff lesen.

Heinz Ohff, Der grüne Fürst. Das abenteuerliche Leben des Hermann Pückler-Muskau, München 2002.

Fürst Hermann Ludwig Heinrich von Pückler auf Muskau ist das, was man einen Lebemann nennt, ein Abenteurer und ein Gelehrter. Heinz Ohff schildert ihn als preußischen Casanova und bisweilen beschleicht einen beim Lesen der Verdacht, dass der gute Casanova im Vergleich zum „grünen Fürsten“ doch eher ein Waisenknabe war. Er durchquert Afrika und bringt sich eine Geliebte mit zurück, die er auf dem Sklavenmarkt erstanden hat. Seine geschiedene Frau, mit der er immer noch zusammenlebt, akzeptiert es. Die Blicke und das Getuschel der anderen sind ihm egal.

Seine Figur ist Heinz Ohff sichtbar ans Herz gewachsen. Pückler ist voller Gegensätze und sicherlich eine in der deutschen Kulturgeschichte einzigartige Persönlichkeit. Seine große Leidenschaft und seine außergewöhnliche Begabung mit Blick auf die „Landschaftsgärtnerei“ tritt dabei hinter ein wechselvolles Leben zurück, das aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass man sein Werk und Schaffen in diesem Bereich ohne Untertreibung als dem großen Peter Joseph Lenné ebenbürtig bezeichnen darf.

Pückler ist ein preußischer Weltbürger, er duelliert sich mehrfach, hält es kaum lange an einem Ort aus und schafft es laut Ohff sogar, Vielweiberei und Monogamie unter einen Hut zu bringen. In der Tat lohnt es sich wohl kaum, sich die Namen seiner Liebschaften einzuprägen, wenngleich er mit vielen einen Leben lang in Kontakt bleibt. Erwähnt werden sollte aber doch, dass er „zwischendurch“ zum katholischen Glauben übertritt. Neben seiner afrikanischen „Zweitfrau“ Machbuba, die ihm in die Lausitz folgt, hängt er doch zeitlebens an seiner ersten Ehefrau, mit der er stets in einem engen Briefkontakt bleibt, wenn er nicht in Muskau weilt. Er schreibt also ständig, denn zuhause ist er selten. Was seine „Schnucke“, wie er seine Frau oder Exfrau liebevoll nennt, von seinen Abenteuern hält, bleibt im Dunkeln. Mit Machbuba hat sie sich offensichtlich arrangiert, zumal Pückler ihr den „zwergwüchsigen Mohren Joladour“ mitgebracht hat. Dieser bleibt ein treuer Begleiter auf Schloß Muskau. Scheiden ließ Pückler sich übrigens nur, um seine finanziellen Probleme zu lösen – in der Hoffnung eine reiche Frau für eine zweite Ehe zu gewinnen, um des angehäuften Schuldenbergs Herr zu werden. Sogar nach England reist er derenthalben, allerdings ergebnislos. Auch seine schriftstellerischen Erfolge können die finanziellen Nöte nur zeitweilig lindern.

All dies Unstete in seinem Lebenswandel darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er bei Hofe einflussreich ist. Er gehört zu denjenigen, die direkten Zugang zum König haben und verkehrt zugleich mit Persönlichkeiten wie Goethe und Heine. Mit seinen politischen Vorstellungen ist er seiner Zeit weit voraus und geprägt hat ihn sicherlich seine Anglophilie. So geht sein Patriotismus über Preußen, ja Deutschland hinaus. Er formuliert so etwas wie die Idee eines geeinten Europas, dass neben den deutschen Landen auch Frankreich und Österreich-Ungarn umfasst. Seine demokratischen und freiheitlichen Ideen gehen allerdings mit dem Scheitern der Revolution unter und die Politik verfolgt er nicht mit der gleichen Leidenschaft wie die Damenwelt oder die Gärtnerei.

Heinz Ohff erschafft das Bild eines zu Unrecht in Vergessenheit geratenen großen Preußen, den viel mehr ausmacht als das berühmte Eis, mit dem der Namensgeber selbst nicht viel zu tun hatte. Es ist die Erfindung eines findigen Konditors. Welch großen Geist es zu entdecken gilt, wird einem Gewahr, wenn man den noch heute sehenswerten Landschaftsgarten in Muskau in Augenschein nimmt – oder das Buch von Heinz Ohff liest.

Heinz Ohff, Heinrich von Kleist. Ein preußisches Schicksal, München 2004.

Die preußische Königin Luise war für Heinrich von Kleist der „Stern in Wetterwolken“, der umso heller leuchtet, je finsterer die Welt um ihn herum ist. Und finster erscheint Kleist die Welt um ihn herum zeitlebens bis zu seinem Freitod. Wenn der preußische König Friedrich Wilhelm I. Menschen als den größten Reichtum seines Königreichs erachtet, dann gehört Kleist sicherlich zu den Edelsteinen. Heinz Ohff setzt dem großen Sohn Preußens, der doch an seinem geliebten Vaterland litt und zerbrach, mit seiner Biographie ein literarisches Denkmal.

Kleist ist mehr als nur der Dichter Preußens. Er ist vor allem ein Suchender. Er sucht seinen Platz in der Welt. Als Soldat, als Ehemann – zwischenzeitlich will er sogar Bauer werden – und auch als Dichter findet er keine Erfüllung, keine innere Ruhe, um nicht von Frieden zu sprechen. Gleichwohl verdankt die deutsche Literatur ihm einige wunderbare Werke, die bis heute wirkungsmächtig sind. „Der zerbrochene Krug“ gehört sicherlich zu den populärsten seiner Bühnenstücke. Das Käthchen von Heilbronn, die Hermannschlacht oder der Prinz von Homburg sind bis heute nicht minder bekannt.

Ohff gelingt es, das Unverständliche, vielleicht auch Geheimnisvolle in Kleists Persönlichkeit zutage zu fördern, ohne dass der Dichter uns irritiert oder verstört zurücklässt. Im Gegenteil: Wir fühlen mit ihm. Einzige Ausnahme ist wohl sein Hass auf Frankreich. Als Kind der Freiheitskriege ist dieser aus heutiger Sicht verstörend, aber man muss ihn in seiner Zeit lesen – alles andere ist ahistorisch. Und Frankreich ist Besatzungsmacht, Napoleon ein Tyrann, ein Feind der Freiheit, die Kleist für Preußen und Deutschland erträumt und vertritt. Eine Freiheit Preußens, für die die von ihm so verehrte Königin zur Symbolfigur wird. Ohff setzt zur Ehrenrettung des Dichters an und verweist darauf, dass Moliére der Lieblingsautor Kleists war. Es bleibt dabei, dass man über diese Facette in Kleists Persönlichkeit sicher am trefflichsten zu streiten vermag. Und es bleibt nicht die einzige Stelle im Buch, die uns wundert. So ist auch die Fröhlichkeit, die fast freudige Erwartung, mit der Kleist aus dem Leben scheidet, verstörend. Da hilft es, sich dem zuzuwenden, was von ihm bleibt.

Kleists Werke versinnbildlichen ein wohlverstandenes Preußentum. So ist die Geschichte des Rosshändlers Michael Kohlhaas, dem ein Unrecht geschieht und der daraufhin zur Selbstjustiz greift, ein Plädoyer für den Rechtsstaat, dessen friedensstiftende Kraft auch dann wirkt, wenn Recht nicht zwingend Gerechtigkeit bedeutet. Die Novelle ist in Zeiten, in denen wieder vom „gesunden Volksempfinden“ die Rede ist, aktueller denn je. So fühlt sich Kohlhaas ungerecht behandelt und akzeptiert den Richterspruch nicht. In der Tat ist ihm übel mitgespielt worden. Er greift zu unlauteren Mitteln, um sich zu nehmen, was ihm vermeintlich zusteht. Nach langem Hin und Her kommt es erneut zum Prozess. Kohlhaas wird das erlittene Unrecht vergolten, aber da er nicht bereit war, sich dem Rechtssystem zu beugen, wird er wegen Landfriedensbruch zum Tode verurteilt. Das Recht kann man nicht in die eigene Hand nehmen. Dabei bleibt es. Besser als Heinz Ohff kann man es nicht formulieren: „Da aber Recht nicht Sache des persönlichen Gefühls sein kann, sondern auf der Anerkennung allgemeiner Regeln, die Rechte und Pflichten der Mitglieder eines Gemeinwesens verbindlich begründen, beruht, verliert er (Michael Kohlhaas) seinen Kopf unter dem Beil des Scharfrichters.“ Michael Kohlhaas sollte in Zeiten des postfaktischen Populismus in der Schule Pflichtlektüre sein.

Die preußischste aller Geschichten ist aber wohl der Prinz von Homburg. Dieser greift bei Fehrbellin den Feind ohne Befehl an, erringt so den Sieg und wird dennoch wegen Ungehorsams zum Tode verurteilt. All das mutet sehr preußisch an, wie denn auch der Sieg der Vernunft, also die Aufhebung des Todesurteils. Die Geschichte findet ihr Vorbild in der Konvention von Tauroggen, als York ohne Befehl des Königs ein Bündnis mit Russland schließt und in anderen Episoden preußisch-deutscher Militärgeschichte, die auch heute noch traditionswürdig für deutsche Soldaten sind. Der Prinz von Homburg ist die Aufforderung nicht nur an Soldaten, einer Sache, Werten und Überzeugungen zu dienen und im Zweifel diese Loyalität höher zu gewichten als die gegenüber dem Befehl oder einer Person. Nicht nur mit dieser Geschichte ist Kleist nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch ein zeitloser deutscher Autor.

Hein Ohff, Theodor Fontane. Leben und Werk, München 1995.

Seinen Namen sprach Fontane stets französisch aus. Die einen sahen darin eine Reminiszenz an seine hugenottischen Wurzeln, die anderen meinen sich durch die Aussprache „von Tann“ an einen altpreußischen Namen erinnert. Für einen der größten deutschen Schriftsteller, sicher auch einer der fleißigsten, war beides prägend – seine französischen Wurzeln als Glaubensflüchtling, aber auch seine Liebe zu einem Preußen, dass, als er seine bedeutendsten Werke publizierte, schon längst in Deutschland aufgegangen war. Das führt uns zu einem der prägenden Charaktereigenschaften, die Heinz Ohff immer wieder herausarbeitet: Er lässt sich nur schwer vereinnahmen für eine Seite. Ein entschiedenes „sowohl als auch“ ist seine Sache. Selbst in seiner vorbehaltlosen Liebe zu Preußen entdecken wir immer wieder Kritik am Junkertum, wie im Stechlin skizziert. Doch gerade so macht er sich zum entschiedensten Fürsprecher Preußens unter den Literaten, einen Platz, um den er bestenfalls mit dem lange vor ihm lebenden und an seiner Liebe zu Preußen zugrunde gegangenen Heinrich von Kleist ringt.

Heinz Ohff nimmt uns mit, wenn Fontane seiner Begeisterung für die bürgerlichen Freiheiten und die Demokratie in England frönt. Einen Widerspruch zu seiner Liebe zu Preußen sieht Fontane darin nicht. Genauso wenig, wie der Schriftsteller ein Problem darin erkennt, zunächst an der Seite der Revolutionäre 1848 auf den Berliner Barrikaden zu stehen und dann später für die erzkonservative Kreuz-Zeitung zu schreiben und in staatlichen Diensten für das Pressewesen tätig zu sein. Aus dieser unsteten Phase seines Lebens stammen auch seine zwei trotz einer frühen Verlobung unehelichen Kinder, über die wenig bekannt ist – inklusive ihrer Mütter. Die Konstante ist das Schreiben.

Der Weg zum Schriftsteller ist für Theodor Fontane steinig und doch strebt er ein Leben lang danach, von der Schreiberei leben zu können. Obwohl er eitel und wehleidig ist – Ohff schreibt im zudem hypochondrische Züge zu – ist er sich nicht zu schade, das zu schreiben, was gefällt. Manuskripte und Texte, deren Veröffentlichung kein Geld bringt, wandern kurzerhand in die Schublade. Fontane dient als Soldat und nach eigenem Bekunden diente er gerne und hält dennoch in seinem Gedicht „Als Grenadier“ seine negativen Eindrücke vom Kommiss fest. Den Sohn motivierte er dann aber trotzdem, das Soldatenhandwerk zu lernen. Sein eigener Brotberuf war der eines Apothekers, und er wandelte hier in den Fußspuren seines Vaters. Erst spät setzte er ganz auf das Schreiben, was nicht ohne Konflikte in der Familie vonstatten geht, denn ein sicheres Auskommen hatte die Familie lange nicht. Überhaupt ist ihm die Familie ein wichtiger Rückhalt. Seine Tochter liebt er, und im Gegensatz zu den Söhnen pflegt er zu ihr ein inniges Verhältnis. Seine Frau sorgt dafür, dass seine niedergeschriebenen Novellen, Balladen und Kritiken auch den Weg in die Redaktionen finden. Sie verwandelt seine unleserliche Handschrift in lesbare Texte.

Und überhaupt seine Texte. Heinz Ohff zeigt ganz plastisch, dass das Schreiben für Fontane ein Handwerk, harte Arbeit ist. Immer sitzt er an mehreren Schriften gleichzeitig, oft ändert er, nimmt er einen neuen Anlauf. Und auch wenn deutsche Pennäler heute meist Effi Briest lesen, so sind doch seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg das erste Werk, dass ihm Aufmerksamkeit verschafft. Die fünf Bände sind mehr als eine Charakterisierung von Land und Leuten vergangener Zeiten. Wohl wenige haben der eigenen Heimat ein solches Denkmal gesetzt – ohne Pathos und Ideologie, ohne „Blut und Boden“. In Zeiten, in denen Heimat eine Renaissance erlebt – von der politischen Debatte um ein Heimatministerium bis hin zum auflagenstarken Zeitungen wie „Landlust“ sollten die Wanderungen Fontanes ein Lehrstück sein. Und lesenswert sind sie heute noch. Seine zudem so einfache wie kluge Definition des Konservativen gereicht auch heute mancher Diskussion unserer Zeit zur Ehre. Fontane schreibt im Stechlin, einem seiner besten Bücher: „Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben.“ Gleiches gilt für seine Kritik am „Überpatriotismus“. Auch da wirkt er zeitlos.

Doch genug. Manche behaupten, Fontane schreibe langatmig. Ich habe mich hier zugegebenermaßen an ihm orientiert. Und es gebe noch so viel zu erwähnen: den modernen Theaterkritiker etwa oder sein Werk „Vor dem Sturm“, ein deutsches „Krieg und Frieden“, dass den Vergleich mit Tolstoi wagt. Wir wollen es dabei belassen. Wer den Kriegsberichterstatter und Schlachtenbummler, den Dichter von Gelegenheitsversen, den gescheiterten Akademiesekretär, kurz den literarischen „Hans Dampf in allen Gassen“ kennenlernen will, der sollte das Buch von Heinz Ohff in die Hand nehmen.